こんにちは、ゆるあきパパです。このブログは2020年10月7日の再アップです。

僕は毎朝、早生まれの年長娘(5歳半)と公文の宿題+αを計45分程度行っています。くもんに入会して約1ヶ月経ちますが、娘にどのような変化があったか?などを書いていきます。

- 公文に入れるべきか?

- 公文で何をやるか?

- 公文は毎日宿題があるけどどう習慣化するか?

そのあたりが気になる親御さんに向けてお役に立てればと思います。ちなみに、娘は国語はA5から、算数はA5から開始しています。最近(2020.5月)に測定したIQ119(知研式)と僕にとっては申し分なしという数値でしたがそれでも概念の数値が平均を相当押し下げていまして、やはり国語と算数がネックなのかなぁという印象を持ちます。

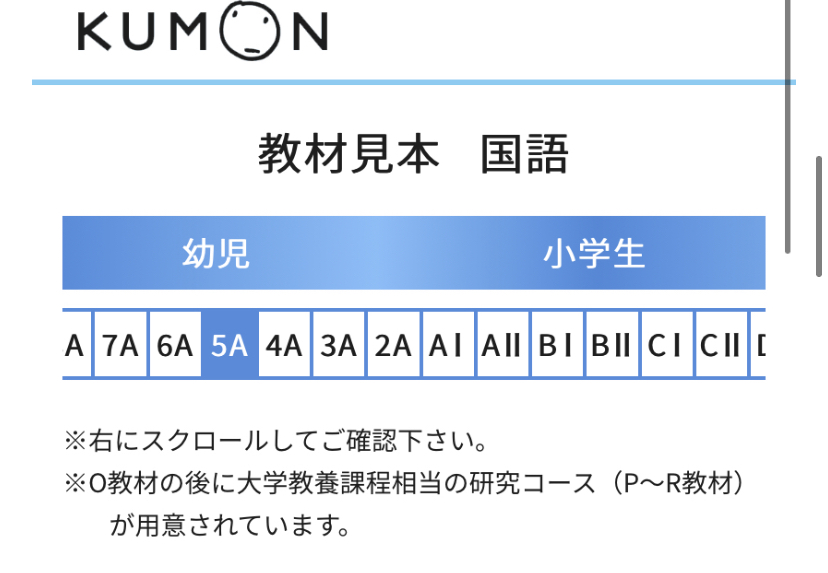

出典:公文公式HP

公文式はたとえば国語なら、8A~2A までは幼児、AⅠ~小学生とランク分けされています。

算数は好きになってきた。

娘は絵本はすごい好きだけど、まだ自分で読まない(読めない、読む気がない?)し、数字の読みも幼稚園のお友達と比べると遅い印象で、時計もあまり理解していません。カレンダーは少し理解していますが。

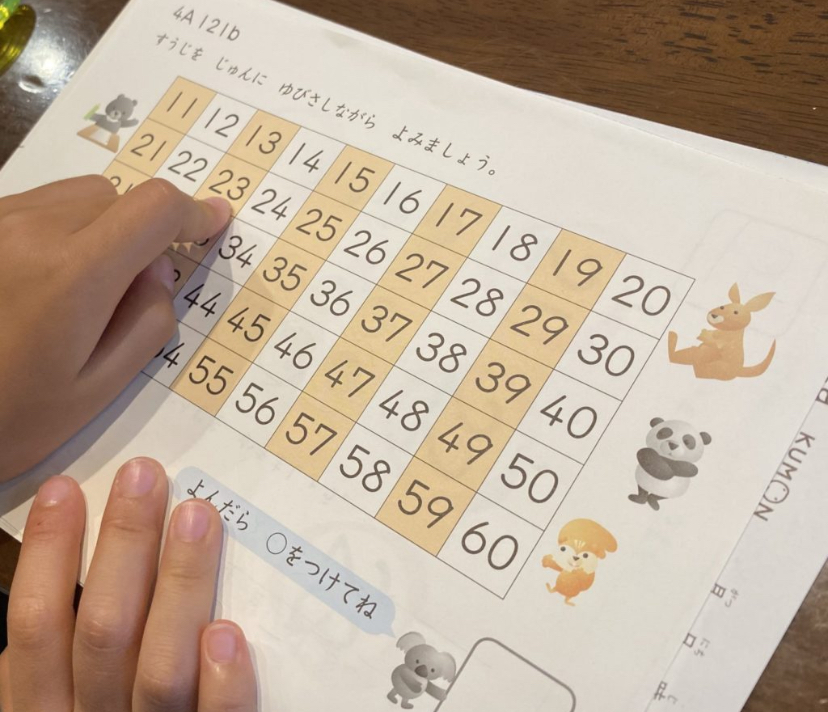

算数はA4に入り11~60まで覚えます。

この辺は早生まれだからかな、とある程度割り切っていますし、子どもの成長の個人差はかなり偏りがありますから周りのお友達と比べても仕方ないと思っています。そのくらいの学力をイメージしてください。で、くもんの算数はプレ算数といいますか、A5の段階では算数ともまだ呼べないくらいのものです。つまり、1から50程度までまず、数字を数える、書けるということを目標としています。

何遍も何遍も同じことを繰り返して。。でも少しずつ気づかないくらいのペースで難しくなっていく。

この塩梅が実にうまい。

娘は早生まれとはいえ年長ですから、50まで数字を指差して数えることはそう難しいことではありませんが、曖昧な覚え方をしているところがえるため、それを正すためにもくもんはいい教材ではないかと考えています。また、何度も同じことを繰り返し身につけていくその過程は粘り強さを養うのにとても良いと考えています。正直なところ、僕が子どものころやってりゃよかったと良く思うくらいです。

国語は今はA4に入り語の文章をややゆっくりめで根気よく学習中

喋り言葉って雰囲気で話せてしまいますよね。

たとえば、うちの娘は、袋(ふくろ)を「ふくろう」といっていたり、ストローを「ソトロー」と言っていたり、、でもそれでもとりあえず会話は成立してしまう。でもくもんではそうはいかない。

正確に読めない限りは先に進めない構造になっているからです。ここでも、何遍も何遍も似た文章をリピートして身につけていきます。書かせるより先に読ませる、ここがいいなと思いました。

そもそも続けられるか?

公文は宿題メインです。土以外毎日しなければなりません。

これは未就学児にとってはとくに親御さんの補助が絶対的に必要でしょう。少なくとも、毎日机に20分くらい座って何か遊びでもいいのでできるくらいの習慣が身に付いていないと厳しいかもしれません。そしてその習慣を、公文からつけさせるという考えはよくないかもしれません。なぜなら、机に向かう習慣がそもそもないのに、いきなり机と椅子に毎日しばりつけられて、勉強させられる、こんな苦痛なことはないと思うからです。

まずは、毎日同じ時間になにかを使って遊ばせる、折り紙や絵本、スマホアプリでもいいと思います。

スマホアプリでは、THINK! THINK!(シンクシンク)という知育パズルアプリがオススメです。1日10分の頭の体操、これを机に向かう習慣づくりに活用する。

ゆるいまとめ

- 公文は最初のうちは簡単で何遍も同じ課題を繰り返して習熟していくスタイル

- 気づかないうちにだんだん難しくなるスモールステップ

- だから根気がつく

- でも、公文きっかけで勉強習慣をつくるのはオススメしない。

- まずは、毎日机に20分座って遊ぶことに慣れる

- そのために絵本や折り紙、スマホアプリなどを活用する。

僕がそもそも公文式にいれたきっかけになった本も張っておきますのでご参照ください。

コメント